Los estadounidenses disfrutaron 40 años sin que irrumpiera la violencia en el ámbito político, desde el fallido intento de asesinato de Ronald Reagan en marzo de 1981. Hubo en ese tiempo nueve feroces elecciones presidenciales, pero siempre en el marco del proceso democrático. Dos eventos, que marcan el fin de un mandato presidencial y, tres años después, la campaña por otro, han sacudido esa calma: la sublevación del 6 de enero de 2021 por partidarios de Donald Trump y ahora el intento de asesinarlo durante un mitin en Pensilvania.

Es cómodo e igualmente equivocado decir que se trata de hechos aislados o excepciones dentro del sistema, ignorando el deterioro de las normas políticas y el auge de la retórica incendiaria en el país. Al contrario, la historia norteamericana muestra que la violencia política —cuatro presidentes y un candidato presidencial han sido asesinados, mientras que un presidente y dos candidatos han sobrevivido otros intentos— ocurre en momentos en que la hostilidad alcanza niveles extremos.

Estos eventos recientes confirman cuán frágil es la democracia y el peligro que corremos al estrechar sus límites. Los norteamericanos tienen que reflexionar ahora sobre qué país quieren, uno cada vez más fraccionado, en el que las voces más extremas ocupan un rol principal, u otro donde las diferencias políticas se diriman con boletas en vez de balazos.

El panorama es inquietante entre franjas distintas del electorado. El científico político Robert Pape ha publicado una encuesta que muestra al diez por ciento de los consultados dispuestos a justificar la violencia con tal de que Donald Trump no sea electo presidente de nuevo. De la otra parte, el siete por ciento aprobó el uso de la fuerza para restaurarlo en la Casa Blanca. Casi el 20 por ciento de los norteamericanos cree que la violencia política no es solamente inevitable, sino justificable.

Otra encuesta, conducida por Public Religion Research Institute (PRRI) y Brookings, reveló que un 25 por ciento de sus encuestados en 2024, frente a un 15 por ciento en 2021, se identificaba con ideas tan preocupantes como «los patriotas americanos tendrán que recurrir a la violencia para salvar al país». Un tercio de los republicanos apoyaron el uso de la violencia política, comparado con el 22 por ciento de los independientes y el 13 por ciento de los demócratas. El 38 por ciento de los estadounidenses, incluyendo casi la mitad de los republicanos, creen que el país necesita un líder «dispuesto a romper las reglas si es necesario».

Ambas encuestas señalan la retórica inflamada que demoniza a los oponentes y la división en burbujas partidistas como catalizadores de tales sentimientos. Esta normalización de la violencia no se limita a los ciudadanos rasos. En días pasados, el presidente de la influyente Heritage Foundation, Kevin Roberts, hablaba sobre su notorio Proyecto 2025 y lo calificaba como la «segunda revolución americana», que será «no sangrienta si la izquierda la acepta».

Las redes sociales, entre manipulaciones, desinformaciones, y con un alcance cada vez mayor, amplifican la polarización. Aún no sabemos qué motivó al autor del atentado a Trump, pero ya hay partidarios de ambos lados que lanzan teorías conspirativas y elevan la temperatura del debate en un momento muy peligroso. O es una conspiración del «estado profundo» para eliminar a Trump o una puesta en escena de su misma campaña para levantar simpatías.

Si bien es inevitable que en las redes sociales las masas echen leña al fuego, resulta inaceptable que lo hagan miembros del Congreso como los republicanos Boebert y Mike Collins, quien dijo que «Biden dio las órdenes». El senador J.D. Vance, republicano que también desea correr como vicepresidente de Trump, dijo que la campaña de Biden es directamente responsable por el intento de asesinato de su líder. Aparentemente algo así no le preocupaba en 2016, cuando Vance calificaba a «Trump como idiota», «chillón nocivo» o «America’s Hitler».

Podemos decir, sin exageraciones, que la escalada de la violencia política se debe a las acciones y el discurso del propio Trump desde que irrumpió como una fuerza destructiva en las elecciones primarias republicanas de 2016. Trump combina la retórica del populismo nacionalista con su paranoia de mártir, lo cual conecta con una audiencia que se ha sentido abandonada y ridiculizada por las élites y a la que solamente le quedan sus resentimientos. En esta combinación, llamada «política de la rabia», los agravios y ajustes de cuentas valen más que la búsqueda de soluciones.

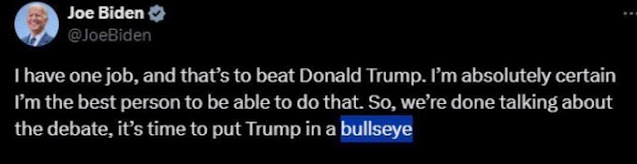

En la retórica de Trump los oponentes son «deshonestos» («Crooked Joe») y merecen la cárcel («lock her up!»), las elecciones siempre están «amañadas» y «robadas», y los emigrantes son «sabandijas invasoras que vienen a emponzoñar la sangre del país». Jura eliminar a «la izquierda radical marxista y los matones comunistas», mientras promete que será «dictador por solo un día». En términos más apocalípticos, instigó a sus seguidores el 6 de enero del 2021 a «luchar endemoniadamente o perdemos al país». En su nueva campaña, se refiere a los insurreccionistas como «guerreros» y «prisioneros políticos», y lee las próximas elecciones como «nuestra batalla final» para derrotar a los demócratas que «odian a la democracia».

Esta incitación a la rabia no deja espacio para el debate o la convivencia. No debe entonces extrañarnos que sus partidarios y oponentes más extremistas hayan adoptado lenguajes y acciones enardecidas, que han desembocado en la violencia política. Desde la insurrección del 6 de enero de 2021, Reuters ha compilado 213 casos de violencia política, la mayor escalada desde la década de los setenta, con un saldo de 18 muertos. En 14 de los casos se logró establecer un motivo político de fondo. Trece de los asesinos fueron de extrema derecha y uno de extrema izquierda.

Muchos partidarios de Trump se han apresurado a declarar que la elección ya es suya, augurando una ola de simpatía a su favor. El veterano encuestador republicano Frank Luntz matizó esta predicción, pues considera que el atentado no va a traerle nuevos votos a Trump, sino que energizará y afianzará su base, con solo un uno o dos por ciento de votos adicionales.

Otros analistas señalan que el presidente Reagan alcanzó niveles altos de popularidad luego de que fuera baleado, lo que le permitió pasar una agenda agresiva en su segundo mandato. Pero Reagan, desde el primer momento, evitó el partidismo (excepto su chiste de «espero que los doctores sean republicanos») e insistió en la necesidad de unidad nacional. De la misma manera, el presidente Biden habló al país al día siguiente del intento de asesinato de Trump y llamó a bajar la hostilidad retórica y los ataques entre oponentes en favor del debate democrático. Asimismo, cuando comience la Convención Republicana, Trump tendrá la oportunidad de mostrarse como un estadista para todos los estadounidenses.

¿Lo hará esta vez? Trump no ha dado nunca señales de practicar la reflexión y la calma, más bien todo lo contrario. Conocedor de su audiencia, es probable que se fíe del instinto político que lo lleva a proyectar intransigencia y fuerza, el mismo que lo hizo levantar el puño en busca de la foto idónea. Pero el resto de los votantes, hastiados del caos que provocó su entrada a la política en 2016, quieren sobre todo estabilidad. Justo eso, un retorno a la normalidad, fue la principal razón por la que Biden resultó elegido en 2020.

Independientemente de los aplausos que reciba de su base, Trump cometería un error si redobla su retórica divisiva y revanchista y decide culpar a los demócratas del atentado contra su vida. Aquí deberíamos recordar a George Wallace, exgobernador de Alabama y acérrimo racista, a quien un atentado durante las primarias de 1972 dejó paralizado y en silla de ruedas. El electorado consideró, de manera correcta, que si bien Wallace merecía sus simpatías ante tamaña desgracia personal, aún era inaceptable como presidente. Trump podría sufrir el mismo destino político.